保険価額と保険金額

損害保険とは、人・物・賠償責任などを対象に、事故や災害によって生じた損害を補償する保険です。損害保険では、原則として実際に被った損害額(実損額)に応じて保険金が支払われますが、支払額には上限が設けられています。この上限に関わる重要な概念として、保険価額と保険金額があります。

保険価額とは、保険事故が発生した場合に、被保険者が被る可能性のある損害の最大限度額を指します。これは、対象物を新たに取得するために必要な再調達価額や、現在の市場価値(時価)などを基に評価されます。

保険金額とは、保険契約において保険会社が損害の補償として支払う金額の上限です。契約時に設定され、保険価額を超えない範囲で定められるのが一般的です。

損害保険の分類

損害保険は、保険金額と保険の対象となる物の価額(保険価額)との関係に基づいて、以下の3つに分類されます。

超過保険

超過保険とは、保険契約の締結時において、保険金額が保険価額を超えている状態の保険です。

契約者または被保険者が善意であり、かつ重大な過失がなかった場合には、契約者は超過部分について契約の取消しを求めることができます。ただし、保険価額についてあらかじめ一定の金額(約定保険価額)を定めている場合は、取消しは認められません。

全部保険

全部保険とは、保険金額が保険価額と等しい状態の保険です。

この場合、損害が発生した際には、実損額に応じて保険金が支払われます(ただし、保険金額が上限となります)。

一部保険

一部保険とは、保険金額が保険価額(または約定保険価額)に満たない状態の保険です。

保険会社が支払う保険金は、損害額に対して保険金額が保険価額に占める割合を乗じた金額が支払われます。

損害保険の保険料のしくみ

損害保険の保険料は、保険会社が保険金の支払いに充てるための部分である純保険料と、保険会社が保険業務を運営するための経費(人件費、事務費、営業費など)をまかなうための部分である付加保険料という2つの要素で構成されています。

さらに、積立型の損害保険(満期時に一定の返戻金が支払われるタイプ)では、将来の満期返戻金の支払いに備えて、積立保険料が別途加算されます。

火災保険

火災保険とは、火災などによって建物や家財に生じた損害を補償する保険です。

住宅を対象とする火災保険には、主に以下の2種類があります。

- 住宅総合保険:火災や落雷、風災などの自然災害に加え、盗難や水漏れなど、幅広いリスクを補償します。

- 住宅火災保険:火災や落雷、風災など、基本的な自然災害を対象とした補償内容です。住宅総合保険に比べて補償範囲は限定されます。

なお、地震・噴火・津波による損害は、いずれの保険でも補償対象外となります。

補償範囲の比較

| 損害の原因 |

住宅総合保険 |

住宅火災保険 |

| 火災(隣家からの延焼を含む) | ◯ | ◯ |

| 消防活動による水漏れ | ◯ | ◯ |

| 落雷 | ◯ | ◯ |

| ガス爆発等の破裂・爆発 | ◯ | ◯ |

| 風災・ひょう災・雪災 | ◯ | ◯ |

| 水災 | ◯ | ✕ |

| 建物外部からの飛来・落下・衝突 | ◯ | ✕ |

| 給排水設備の事故等による水漏れ | ◯ | ✕ |

| 騒じょう等による暴行・破壊 | ◯ | ✕ |

| 盗難 | ◯ | ✕ |

契約時の留意点

- 保険金額と保険価額は原則として同額とし、再調達価額(同等のものを再取得するために必要な金額)で契約するのが一般的です。

- 建物と家財は、それぞれ別個に保険金額を設定して契約する必要があります。

- 貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超える財産については、「明記物件」として個別に申告する必要があります。

失火責任法

失火責任法(正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律)は、火災の発生者(失火者)の損害賠償責任について、民法第709条(不法行為による損害賠償)の一般原則に対する特例を定めた法律です。

民法第709条では、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う」と規定されています。しかし、失火責任法では以下のように定められています。

「民法第709条の規定は、失火の場合には適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。」

つまり、失火者が故意または重大な過失によって火災を起こした場合に限り、損害賠償責任を負うことになります。軽過失の場合は、原則として責任を免れるのです。

ただし、賃貸物件においては事情が異なります。借主は賃貸借契約に基づき、退去時に物件を原状回復して返還する義務(民法第415条:債務不履行責任)を負っています。そのため、たとえ火災が軽過失による失火であっても、借主は家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負うことになります。失火責任法はこの債務不履行責任には適用されません。

このような背景から、賃貸住宅向けの火災保険では、借家人賠償責任補償、個人賠償責任補償、家財補償がセットになっていることが一般的です。

失火者の損害賠償責任の有無は、以下のとおりです。

| 火災原因 |

隣家への責任 |

家主への責任 |

| 無過失または軽過失 | 無 | 有(債務不履行) |

| 重過失または故意 | 有 | 有 |

なお、ガスボンベの爆発などによる火災は「失火」とはみなされず、失火責任法の適用外です。このような事故による損害は、民法第709条に基づく不法行為責任として、損害賠償義務が発生する可能性があります。

地震保険

地震保険は、地震・噴火・津波によって建物や家財に生じた損害(火災、損壊、埋没、流失など)を補償するための保険です。火災保険ではこれらの災害による損害は補償対象外となるため、地震保険は火災保険とセットで契約する必要があります。地震保険単独では契約できませんが、火災保険の契約期間中であれば、途中から地震保険を追加することも可能です。

保険料のしくみ

地震保険の保険料は、建物の構造(耐火性など)と所在地(都道府県)の2つの要素によって決まります。これらの条件が同じであれば、どの保険会社と契約しても保険料と補償内容は同じです。地震保険は政府の制度に基づいて運営されているため、保険会社間の差はありません。

割引制度

建物の耐震性能や建築年に応じて、以下の割引制度が適用される場合があります(※重複適用不可)。

| 割引制度 |

適用条件 |

割引率 |

| 免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準において、免震建築物の基準に適合する建築物であること | 50% |

| 耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価基準に定める「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有する建築物であること | 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |

| 耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981(昭和56)年6月1日施行)における耐震基準を満たす建築物であること | 10% |

| 建築年割引 | 1981(昭和56)年6月1日以降に新築された建築物であること | 10% |

保険金額の設定

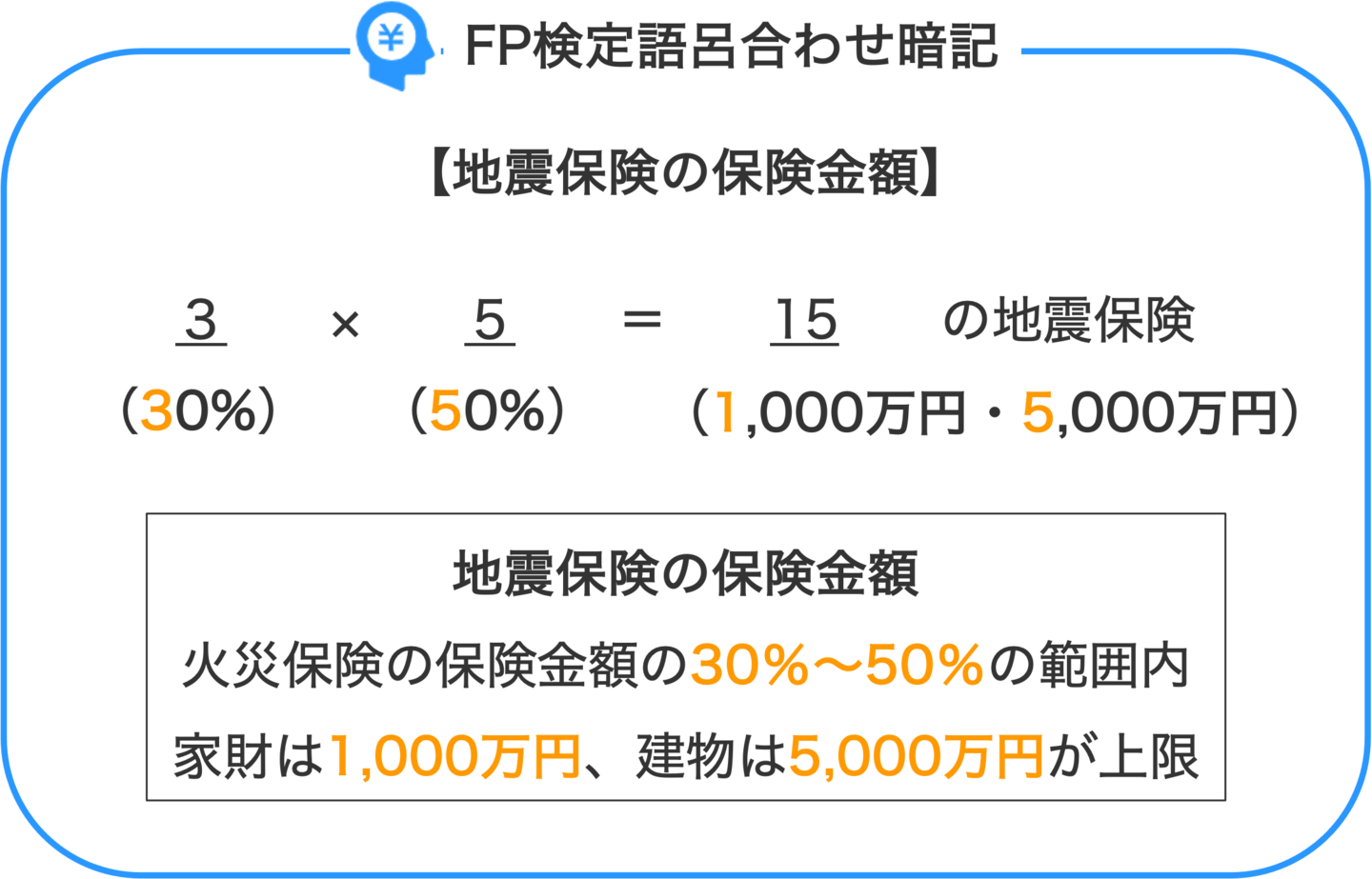

地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定します。ただし、家財は1,000万円、建物は5,000万円が保険金額の上限となります。

保険の対象は、住居として使用される建物(店舗併用住宅や建築中の住宅も含む)および生活用動産(家財)です。建物と家財は別々に契約する必要があります。なお、貴金属、宝石、書画、骨董品など、1個または1組の価額が30万円を超える財産は補償対象外です。

地震保険の保険金額は、次のように覚えましょう!

保険金の支払い基準

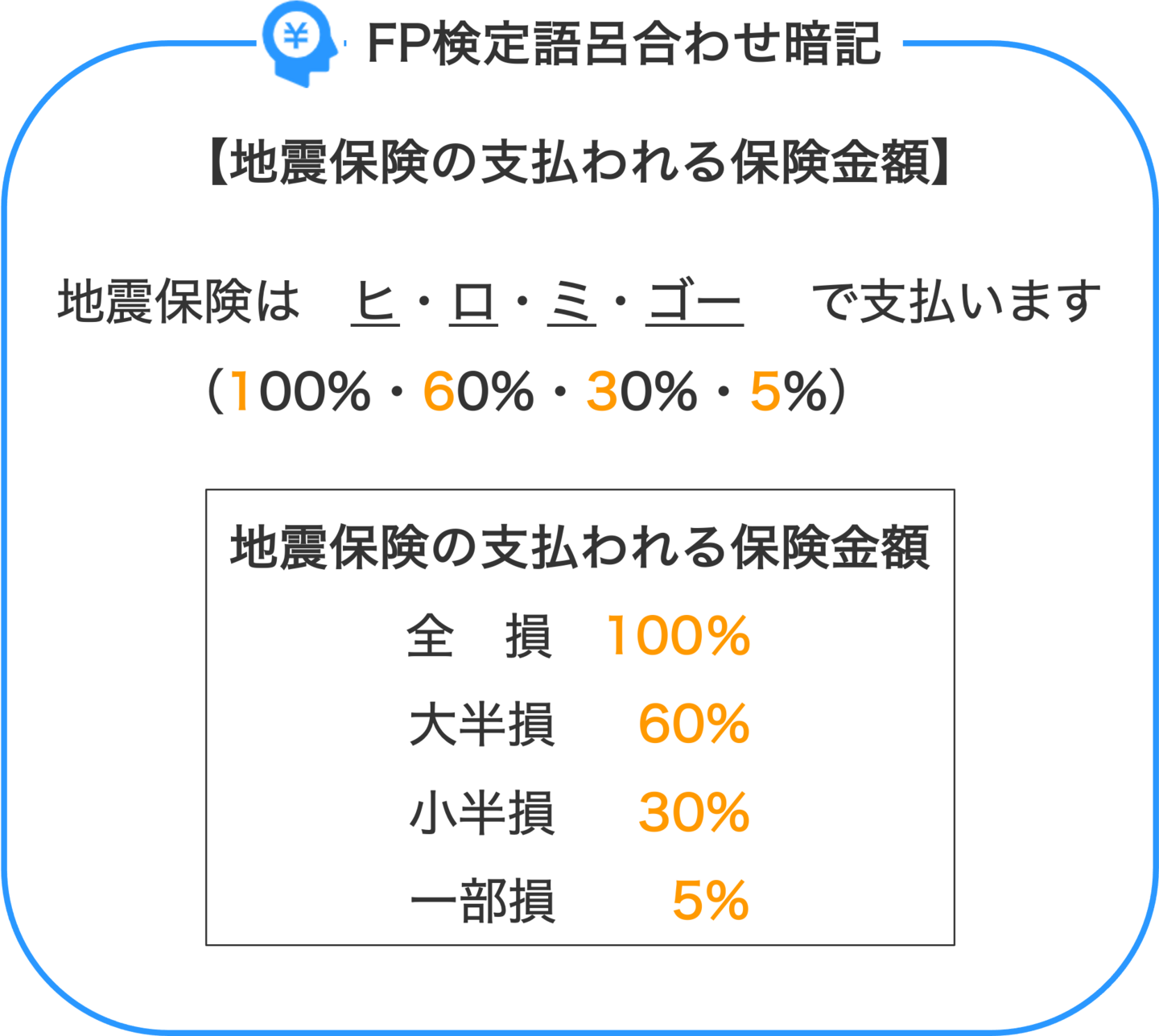

地震保険では、損害の程度に応じて保険金が支払われます。以下の区分で判定されます。

| 損害の程度 |

支払われる保険金額 |

| 全損 | 100% |

| 大半損 | 60% |

| 小半損 | 30% |

| 一部損 | 5% |

地震保険の支払われる保険金額は、次のように覚えましょう!

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。自動車を運行する際には、必ずこの保険に加入していなければなりません。

補償の対象

自賠責保険が補償するのは、自動車事故によって他人(第三者)に生じた人身損害に限られます。

以下の点に注意が必要です。

- 物損(車両や建物などの損害)は補償対象外です。

- 運転者本人や運行供用者は「他人」とはみなされないため、補償対象外です。

- 一方で、同乗していた家族などは「他人」として扱われる場合があり、補償対象となることがあります。

- 酒酔い運転や無免許運転などの違法行為による事故であっても、被害者救済の観点から保険金が支払われる仕組みになっています。

保険金の支払限度額

自賠責保険では、被害者1人あたりの損害の程度に応じて、以下の限度額まで保険金が支払われます。

| 損害の程度 |

損害の範囲 |

支払限度額(被害者1人あたり) |

| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |

| 傷害による損害 | 治療費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |

| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料など | 75万円〜4,000万円(後遺障害の等級により異なる) |

任意の自動車保険

任意の自動車保険は、法律で加入が義務付けられている自賠責保険とは異なり、契約者が自由に加入できる保険です。事故による損害をより広範囲に補償するために、自賠責保険を補完する役割を担っています。

所有・使用する車の台数が9台以下の契約者をノンフリート契約者と呼び、10台以上の契約者をフリート契約者と呼びます。

また、契約している車を廃車・譲渡したり、リース業者への返還した場合、あるいは留学や転勤などで長期海外に出国するなどの理由で契約を解約・更新しない場合は、保険会社に中断証明書を発行してもらうことで、現在の等級(ノンフリート等級)を最大10年間保持することが可能です。

再び車を所有する際には、中断時点の等級から契約を再開できるため、保険料を安く抑えることができます。

任意の自動車保険は、以下の7つの保険を組み合わせて構成されます。

対人賠償保険

他人(配偶者・親・子は対象外)を自動車事故で死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険の補償額を超える部分に対して保険金が支払われます。

酒酔い運転や無免許運転などの違法行為による事故でも、被害者救済の観点から保険金が支払われます。

対物賠償保険

他人の財物(自動車・建物など)に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を負った際に保険金が支払われます。

こちらも酒酔い運転等でも補償対象です。

人身傷害補償保険

契約車両の搭乗者が死傷した場合や、契約者・家族が他の車に乗車中または歩行中に事故に遭った場合に、自己の過失分も含めて損害額全額が補償されます。示談を待たずに支払われるのが特徴です。

搭乗者傷害保険

契約車両に乗車中の人(契約者や家族に限らず)に死傷があった場合に、定額の保険金が支払われます。

自損事故保険

契約車両の運転者や同乗者が、単独事故などで死傷した場合に、自賠責保険や政府の保障事業で補償されないケースに限り保険金が支払われます。

無保険車傷害保険

契約車両に乗車中の人が、無保険車との事故で十分な賠償が受けられない場合に、保険金が支払われます。

車両保険

契約車両が事故(衝突・接触・盗難など)や災害(台風・火災など)によって損害を受けた場合に、保険金が支払われます。ただし、法令違反による事故は補償対象外です。また、地震・噴火・津波による損害は、特約がない限り補償されません。

傷害保険

傷害保険とは、日常生活や旅行、交通などにおいて発生する、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険です。病気や自然災害などによる損害は、保険の種類によって補償対象外となる場合があります。

主な傷害保険の種類は以下のとおりです。

普通傷害保険

国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における急激かつ偶然な外来事故によるケガを補償します。

ただし、以下のような原因によるケガは補償対象外です:

- 病気、熱中症、日射病

- ウイルス性・細菌性食中毒

- 自殺、喧嘩

- 地震、噴火、津波

など

保険料は職業(家族型の場合は本人)によって決まり、年齢や性別による差はありません。

家族傷害保険

普通傷害保険の補償対象を家族にまで広げた保険です。

補償対象となる家族の範囲は以下のとおりです。

- 本人

- 配偶者

- 生計を一にする同居親族

- 生計を一にする別居の未婚の子

学生・こども総合保険

学校内、登下校中、スポーツ・レジャーなど、日常生活における事故によるケガを補償します。学生や子ども向けに設計された保険です。

交通事故傷害保険

国内外、業務中・業務外を問わず、以下のような交通関連の事故によるケガを補償します。

- 自動車事故

- 道路通行中の事故

- 建物や乗り物(エレベーター・エスカレーター含む)の火災

など

保険料は職業による差がなく一律です。

ファミリー交通傷害保険

交通事故傷害保険の補償対象を家族にまで広げた保険です。

補償対象となる家族の範囲は以下のとおりです。

- 本人

- 配偶者

- 生計を一にする同居親族

- 生計を一にする別居の未婚の子

国内旅行傷害保険

国内旅行中の事故によるケガを補償します。ウイルス性・細菌性食中毒は補償対象ですが、地震・噴火・津波によるケガは補償対象外です。

海外旅行傷害保険

自宅を出発してから帰宅するまでの海外旅行中の事故によるケガを補償します。病気、ウイルス性・細菌性食中毒、地震、噴火、津波などによるケガも補償対象となります。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、日常生活において発生した偶然の事故により、他人や他人の財産に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を補償する保険です。被保険者は、家族全員(本人、配偶者、生計を一にする同居親族、生計を一にする別居の未婚の子)が対象となります。補償される費用には、損害賠償金や裁判費用、弁護士費用などが含まれます。

補償される事故の例

- 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた

- 子どもが他人の家の窓ガラスを割ってしまった

- 自転車で歩行者にぶつかってケガをさせた

など

補償されない事故の例

- 自分の家族に対する損害

- 他人から借りた物に対する損害

- 業務中に発生した事故

- 自動車の使用を原因とする事故(自動車保険で対応)

など

所得補償保険

所得補償保険は、病気やケガによって働けなくなった場合に、収入の減少を補償する保険です。社会保険の休業補償制度ではカバーしきれない部分を補完する目的で設けられており、国内外を問わず適用されます。

この保険では、入院中だけでなく、医師の診断に基づく自宅療養中も補償の対象となるため、より柔軟なサポートが受けられます。

ゴルファー保険

ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中や練習中に発生したさまざまなトラブルに備える保険です。

主に以下のようなリスクに対して補償が提供されます。

- 賠償責任補償

ゴルフのプレー中や練習中に、誤って他人にケガをさせたり、他人の所有物を壊してしまった場合に、法律上の損害賠償責任を負った際の費用を補償します。 - 傷害補償

プレー中や練習中に自身がケガを負った場合の治療費や入院費用などを補償します。 - ゴルフ用品の損害補償

ゴルフクラブやバッグなどの用具が盗難・破損した場合の損害を補償します。 - ホールインワン・アルバトロス費用補償

国内の規定されたゴルフ場でホールインワンやアルバトロスを達成した際に発生する慣習的な費用(記念品の購入費、祝賀会の開催費、同伴キャディへの祝儀など)を補償する特約が付帯されることがあります。

法人向けの主な損害保険

企業活動に伴うさまざまなリスクに備えるため、法人向けには以下のような損害保険があります。

生産物賠償責任保険(PL保険)

企業が製造・販売・提供した商品やサービスが、引き渡し後に欠陥により第三者に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を補償します。

施設所有管理者賠償責任保険

ビルや店舗などの施設の所有者・管理者が、施設の構造上の欠陥や管理不備による事故、または施設内外での業務遂行中に発生した事故により損害賠償責任を負った場合に補償されます。

請負業者賠償責任保険

土木工事や清掃作業などの請負業務の遂行に伴って発生した事故により、損害賠償責任を負った場合に補償されます。

労働災害総合保険

従業員が業務中に被った労働災害に関する損害賠償責任を補償します。また、労災保険の上乗せ給付としても活用されます。

機械保険

企業が所有する機械類が、突発的な事故によって損害を受けた場合に補償されます。ただし、火災による損害は補償対象外です。

建設工事保険

建設中の建物が、不測かつ突発的な事故により損害を受けた場合に補償されます。建設業におけるリスク管理に有効な保険です。

店舗休業保険

卸売業・小売業・サービス業などが、災害や事故により休業を余儀なくされ、損失が発生した場合に補償されます。事業の継続性を支えるための保険です。

積立型損害保険

積立型損害保険は、保険期間が3年から20年程度に設定され、満期時に満期返戻金が支払われる損害保険です。通常の損害保険に貯蓄機能を加えたもので、保障と資産形成の両面を兼ね備えています。ただし、保険期間中に全損事故またはそれに近い事故が発生し、保険金額の全額が支払われた場合は、契約は終了し、満期返戻金は支払われません。

保険料は、満期返戻金の原資となる積立保険料、将来の保険金支払いに充てられる純保険料、保険会社の運営費用である付加保険料の3つの要素で構成されています。

契約者は、積立保険料の一定範囲内で契約者貸付制度(保険契約を担保にして、積立部分から資金を借りることができる制度)や、振替貸付制度(保険料の支払いが困難な場合に、積立部分から保険料を充当する制度)を利用することができます。