雇用保険とは

雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定、そして再就職の促進を目的とした制度です。失業した人や教育訓練を受ける人などに対して、失業等給付が支給されます。

また、雇用保険では以下のような2つの事業も行っています。

- 雇用の安定事業:失業の予防、雇用状態の改善、雇用機会の拡大など

- 能力開発事業:労働者の能力の開発・向上、福祉の増進など

雇用保険の保険者は政府であり、手続きの窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。

なお、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)は、あわせて労働保険と呼ばれます。保険給付はそれぞれの制度で個別に行われますが、保険料の徴収は一体的に取り扱われています。

事業主は、労働者を一人でも雇用している場合、労働保険に加入し、労働保険料を納付する義務があります。

雇用保険の加入対象者

以下の条件を両方満たす労働者は、事業所の規模に関係なく、原則として雇用保険の被保険者となります。

- 所定労働時間が週20時間以上であること

- 雇用期間が31日以上見込まれていること

雇用保険の保険料

雇用保険料は、事業主と労働者がそれぞれ定められた割合で負担します。保険料率は業種ごとに異なり、厚生労働省によって定められています。

雇用保険料の計算式は以下の通りです。

労働者負担分 = 賃金総額 × 労働者負担保険料率

事業主負担分 = 賃金総額 × 事業主負担保険料率

雇用保険料 = 労働者負担分 + 事業主負担分

求職者給付

求職者給付は、失業した人に対して支給される給付で、以下の種類があります。

| 対象 | 給付の名称 |

概要 |

| 一般被保険者 |

基本手当 |

定年・倒産・解雇・自己都合等で離職した場合に支給 |

| 技能習得手当 |

公共職業訓練を受講する場合に支給 |

|

| 寄宿手当 | 公共職業訓練を受講するため寄宿する場合に支給 | |

| 傷病手当 | 病気・けがで就業できない場合に支給 | |

| 高年齢被保険者 | 高年齢求職者給付金 | 65歳以上の失業者に支給される一時金 |

| 短期雇用特例被保険者 | 特例一時金 | 短期雇用者の失業時に支給される一時金 |

| 日雇労働被保険者 | 日雇労働求職者給付金 | 日雇労働者の失業時に支給される普通給付または特例給付 |

基本手当の主な受給要件

- 65歳未満であること

- 離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間で通算6か月以上)

- 公共職業安定所(ハローワーク)に来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること

したがって、以下のような状態にある場合は、基本手当を受給することはできません。

- 病気やけがのため、すぐに就職することができない場合

- 妊娠・出産・育児のため、すぐに就職することができない場合

- 定年退職後、しばらく休養を取ろうと考えいる場合

- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する意思や可能性がない場合

待機期間と給付制限期間

基本手当には、受給資格が決定された日から7日間の待機期間があります。この期間中は、基本手当の支給は行われません。

さらに、自己都合による退職の場合は、待機期間に加え、原則として1か月間の給付制限期間が設けられています。

ただし、過去5年間に自己都合退職が3回以上ある場合は、給付制限期間が3か月間に延長されます。

支給額と計算式

基本手当日額 = 賃金日額 × 45%〜80%※

賃金日額 = 被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金総額 ÷ 180

※離職時における年齢と賃金日額によって異なります。

基本手当の所定給付日数

基本手当の支給上限日数は所定給付日数と呼ばれ、その日数は、被保険者期間(算定基礎期間)、離職時の年齢、離職理由(自己都合、会社都合など)に応じて異なります。

一般の離職者※の場合

| 年齢 |

被保険者期間 |

|||

| 1年未満 |

1年以上 |

10年以上 |

20年以上 |

|

| 全年齢 |

90日* |

90日 |

120日 |

150日 |

※「一般の離職者」とは、自己都合退職や定年退職など、本人の意思または定年によって離職した人を指します。

* 特定理由離職者は、被保険者期間が6か月以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます。

特定受給資格者※・一部の特定理由離職者※の場合

| 年齢 |

被保険者期間 |

||||

| 1年未満 |

1年以上 |

5年以上 |

10年以上 |

20年以上 |

|

| 30歳未満 |

90日 |

90日 |

120日 |

180日 |

− |

| 30歳以上35歳未満 |

120日 |

180日 | 210日 | 240日 | |

| 35歳以上45歳未満 |

150日 |

180日 | 240日 | 270日 | |

| 45歳以上60歳未満 |

180日 |

240日 | 270日 | 330日 | |

| 60歳以上65歳未満 |

150日 |

180日 | 210日 | 240日 | |

※「特定受給資格者」とは、倒産や解雇など、事業者の都合によって離職した人を指します。

※「特定理由離職者」とは、契約期間満了により更新がなく離職した人や、正当な理由がある自己都合退職(ハラスメント、家族の介護など)によって離職した人を指します。

就職困難者の場合

| 年齢 |

被保険者期間 |

||||

| 1年未満 |

1年以上 |

5年以上 |

10年以上 |

20年以上 |

|

| 45歳未満 |

150日 |

300日 |

|||

| 45歳以上65歳未満 |

360日 |

||||

基本手当の受給期間

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

ただし、所定給付日数が長い場合は以下のように延長されます。

- 所定給付日数が330日の場合:1年+30日

- 所定給付日数が360日の場合:1年+60日

また、病気・けが、妊娠・出産・育児、親族の看護などの理由で30日以上継続して働けない場合は、受給期間の延長が可能です。この延長は、最大で3年間まで認められています。

なお、所定給付日数が330日または360日の場合は、それぞれ以下のように延長可能期間が調整されます。

- 所定給付日数が330日の場合:最大3年-30日

- 所定給付日数が360日の場合:最大3年-60日

雇用継続給付

雇用継続給付には、以下の種類があります。

| 給付の名称 |

概要 |

| 高年齢雇用継続給付 |

所定の要件を満たした高齢者に対し、雇用継続の援助や再就職の促進を目的とした給付 |

| 介護休業給付 | 所定の要件を満たし、家族の介護のために休業する被保険者に対し、雇用継続の支援等を目的とした給付 |

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。

基本手当を受給せずに雇用を継続している方に支給される高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給後に再就職した方に支給される高年齢再就職給付金です。

両給付金に共通する支給要件は、以下のとおりです。

- 60歳以上65歳未満であること

- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること

- 賃金が60歳時点と比較して75%未満であること

上記すべての支給要件を満たし、かつ基本手当等を受給せずに継続して雇用されている方は、高年齢雇用継続基本給付金の対象者となります。

支給額は、支給対象月の賃金の最大15%です。なお、賃金が60歳時点と比較して61%以下の場合は15%相当額となり、61%超75%未満の場合は低下率に応じて15%未満となります。

支給期間は、60歳到達月から65歳到達月までとなります。

高年齢再就職給付金の支給対象者となるには、上記すべての支給要件に加え、以下の要件も満たす必要があります。

- 60歳以降に基本手当の支給を受けたことがある

- 60歳到達後に就職し、雇用保険の被保険者となった

- 就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が100日以上ある

支給額は、高年齢雇用継続基本給付金と同様です。

支給期間は、基本手当の支給残日数が200日以上の場合は2年間、支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年間となります。ただし、65歳に到達する月までとなります。

介護休業給付

介護休業給付は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 対象家族の介護を目的とした休業であること

対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫になります - 介護休業開始前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること

- 介護休業期間中の1か月ごとに、休業前の1か月あたりの賃金の80%以上が支払われていないこと

- 支給単位期間(1か月)ごとの就業日数が10日以下であること

- 有期契約労働者の場合、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに雇用契約が満了することが明らかでないこと

支給額は、以下の式で計算されます。

支給額 = 介護休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%

支給期間は、対象家族1人につき、通算93日まで(最大3回まで分割して取得可能)となります。

就職促進給付

就職促進給付には、以下の種類があります。

| 給付の名称 |

概要 |

|

| 就業促進手当 |

再就職手当 |

基本手当を受給中に安定した職業に就いた場合に支給。支給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あることが条件 |

| 就業促進定着手当 |

再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6か月以上継続して雇用され、かつ再就職先での賃金が離職前の賃金を下回る場合に支給 |

|

| 常用就職支度手当 | 中高齢者や身体障害者など、就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給 |

|

| 移転費 | 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により職業に就く、または公共職業訓練等を受けるために住所・居所を変更する場合に支給 |

|

| 広域求職活動費 | 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により、広範囲の地域で求職活動を行う場合に支給 |

|

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部が教育訓練給付金として支給される制度です。

教育訓練の種類は以下の3つです。

- 一般教育訓練:雇用の安定や再就職の促進を目的とした教育訓練

- 特定一般教育訓練:一般教養訓練のうち、特に速やかな再就職や早期のキャリア形成を目的とした訓練(2019年10月より開始)

- 専門実践教育訓練:中長期的なキャリア形成を目的とした、より専門的な教育訓練

教育訓練給付制度の概要は、以下のとおりです。

| 給付の種類 | 雇用保険の被保険者期間 |

支給額 |

| 一般教育訓練給付金 |

初めて給付を受ける場合:1年以上 |

教育訓練経費 × 20%(上限10万円) |

| 特定一般教育訓練給付金 |

教育訓練経費 × 40%(上限20万円) |

|

| 専門実践教育訓練給付金 |

初めて給付を受ける場合:2年以上 過去に給付を受けたことがある場合:3年以上 |

教育訓練経費 × 50%(年間上限40万円、最長3年間) 追加給付 ※:教育訓練経費 × 20%(年間上限16万円、最長3年間) |

※「追加給付」は、訓練修了後1年以内に資格取得等をし、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用された場合に支給されます。

育児休業給付

育児休業給付には、以下の2種類があります。

出生時育児休業給付

出生時育児休業給付は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて取得する出生時育児休業(産後パパ育休)であること

- 出生時育児休業開始前の2年間に、11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上あること

- 支給単位期間(1か月)ごとの就業日数が10日以下(10日超の場合は、就業時間が80時間以下)であること

- 有期契約労働者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、雇用契約が満了することが明らかでないこと

支給額は、以下の式で計算されます。

賃金日額 = 出生時育児休業開始前6か月間の賃金 ÷ 180

支給額 (1か月あたり) = 賃金日額 × 支給日数 (最大28日) × 67%

育児休業給付

育児休業給付は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 1歳未満の子を養育するための育児休業であること

パパママ育休プラス制度を利用する場合:1歳2か月まで

保育所に入所できない等の特別な事情がある場合:最大2歳未満まで延長可能 - 育児休業開始前の2年間に、11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上あること

- 育児休業期間中の1か月ごとに、休業前の1か月あたりの賃金の80%以上が支払われていないこと

- 支給単位期間(1か月)ごとの就業日数が10日以下(10日超の場合は、就業時間が80時間以下)であること

- 有期契約労働者の場合、同一事業所で1年以上継続して働いており、子が1歳6か月になるまでに雇用契約が満了することが明らかでないこと

支給額は、以下の式で計算されます。

賃金日額 = 育児休業開始前6か月間の賃金 ÷ 180

支給額 (1か月あたり) = 賃金日額 × 支給日数 (最大30日) × 支給率※

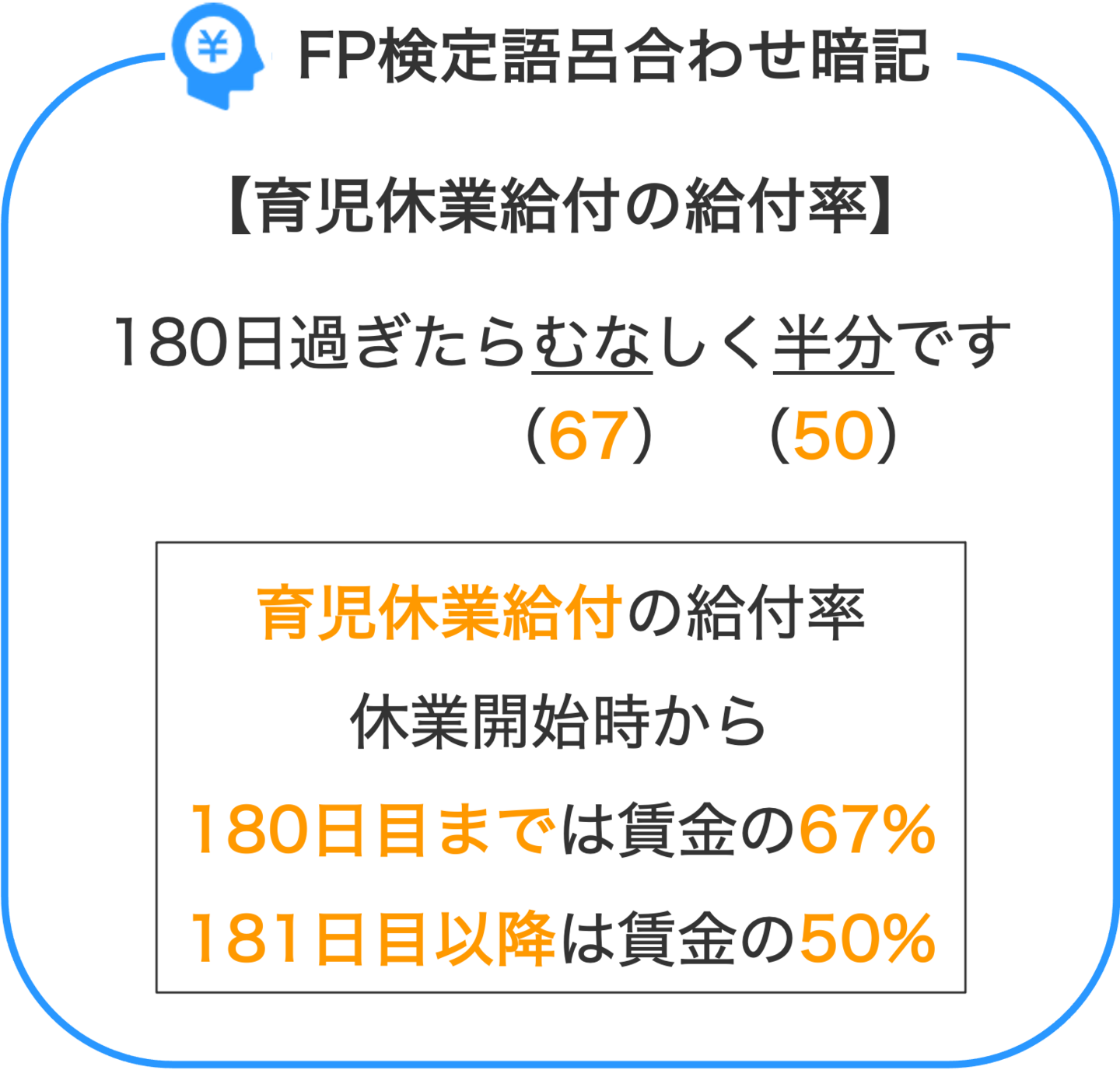

※支給率は、育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%となります。

育児休業給付の給付率は、以下のように覚えましょう!

雇用保険二事業

雇用保険二事業には、以下の2つの事業があります。

雇用安定事業

事業主に対する助成

- 若年者や中高年齢者の試行雇用を促進(例:試行雇用奨励金)

- 高齢者や障害者を雇用する事業主への支援(例:特定求職者雇用開発助成金)

- 創業や雇用拡大を行う事業主への支援(例:自立就業支援助成金、地域雇用開発助成金)

- 失業予防に取り組む事業主への支援(例:雇用調整助成金)

- 仕事と子育て・介護の両立支援(例:育児・介護雇用安定等助成金)

など

求職者への支援

- 中高年齢者など、再就職の緊急性が高い求職者への支援(例:就職支援ナビゲーターや再チャレンジプランナーによる個別相談・職業紹介)

- 若者や子育て中の女性への支援(例:ジョブカフェ、マザーズハローワークでの職業紹介・情報提供)

など

能力開発事業

在職者・離職者への職業訓練

- 日本版デュアルシステムの実施

- 公共職業能力開発施設の設置・運営

- 専修学校など民間教育機関を活用した職業訓練の推進

事業主による教育訓練への支援

- キャリア形成促進助成金

など

職業能力評価制度の整備

ジョブ・カード制度の構築