投資信託について

投資信託(ファンド)とは、複数の投資家から集めた資金を、資産運用の専門家が株式や債券、不動産などに分散して投資・運用し、その運用成果を投資家に分配する金融商品のことです。

投資信託の主な魅力は、以下の3点にあります。

- 専門家による運用:投資のプロフェッショナルが、投資家に代わって資産を運用します。

- 少額から始められる:大きな資金を用意しなくても、手軽に投資を始めることができます。

- リスクの分散:複数の資産に分散投資する仕組みのため、リスクを軽減する効果が期待できます。

ただし、元本が保証されていない点には注意が必要です。市場の変動などにより、元本割れのリスクがあることを理解した上で、投資判断を行うことが大切です。

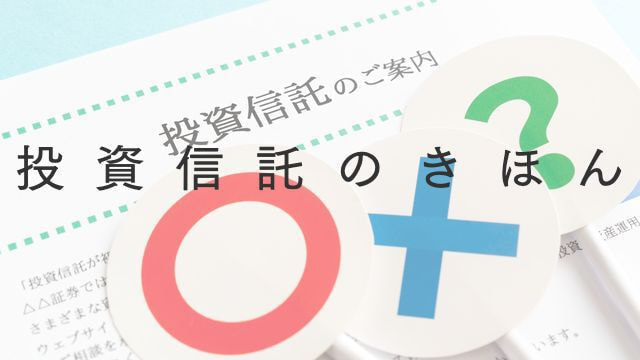

投資信託の仕組みについて

投資信託は、複数の機関が役割を分担して運営されています。主な流れは以下のとおりです。

- 販売会社

投資信託の募集・販売を担当し、投資家(受益者)から資金を集めます。 - 運用会社(委託者)

投資信託の運用方針を策定し、管理会社(受託者)に対して株式や債券などの売買を指示します。 - 管理会社(受託者)

運用会社(委託者)の指示に基づき、受託した資金を金融市場に投資し、資産の管理を行います。 - 収益の分配

運用によって得られた収益は、分配金や償還金として、投資家に還元されます。また、販売会社・運用会社・管理会社にも、それぞれの役割に応じた報酬が支払われます。

投資信託の制度上の種類について

投資信託にはさまざまな分類方法がありますが、ここでは制度的な側面からの分類について説明します。

形態による分類

- 契約型:運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことで組成される投資信託です。日本ではこの契約型が主流です。

- 会社型:投資を目的とする法人を設立して組成される投資信託です。日本では主にJ-REIT(不動産投資法人)などに用いられています。

J-REIT(不動産投資法人)とは、投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を購入し、その賃料収入や売買益を分配金として投資家に還元する仕組みです。

少額から不動産投資が可能で、証券取引所に上場しているため、株式と同様に市場で売買できます(成行注文・指値注文・信用取引なども可能)。ただし、配当控除は適用されません。

追加購入の可否による分類

- 単位型(ユニット型):当初募集期間にのみ購入できる投資信託です。期間終了後は追加購入できません。

- 追加型(オープン型):運用期間中、原則としていつでも購入可能な投資信託です。多くの公募投資信託がこのタイプです。

勧誘対象による分類

- 公募:不特定多数(50人以上)の投資家を対象に募集される投資信託です。

- 私募:特定または少数の投資家を対象に募集される投資信託です。

私募には以下の2種類があります。 - 少人数私募(一般投資家私募):2人〜49人の一般投資家が対象

- 適格機関投資家私募(プロ私募):金融商品取引法で定められた適格機関投資家のみが対象

解約の可否による分類

- オープンエンド型:運用期間中でも、原則としていつでも払い戻し(解約)が可能な投資信託です。

- クローズドエンド型:運用期間中は払い戻しに応じない投資信託です。換金するには市場で売却する必要があります。

投資信託の商品分類

投資信託は、商品ごとに投資対象や運用方法が異なり、非常に多様で複雑です。そこで、投資信託協会では、統一的な分類方法を定めています。以下はその主な分類項目です。

追加購入の可否による分類

- 単位型(ユニット型):当初募集期間にのみ購入可能な投資信託。期間終了後は追加購入できません。

- 追加型(オープン型):運用期間中、原則としていつでも購入可能な投資信託。多くの公募型投資信託がこのタイプです。

投資対象地域による分類

- 国内型:主な投資対象が日本国内の資産

- 海外型:主な投資対象が海外の資産

- 内外型:国内外の資産を組み合わせて投資

投資対象資産(収益の源泉)による分類

- 株式型:株式を主な投資対象とする。約款上株式の組入れが可能であれば、実際の組入比率がゼロでも株式型に分類されます。

- 債券型:債券を主な投資対象とする。

- 不動産投信型(REIT):不動産投資信託や不動産投資法人を主な投資対象とする。

- その他資産型:上記以外の資産(例:コモディティ、インフラなど)を対象とする。

- 資産複合型:複数の資産を組み合わせて投資する。

独立した分類

- MMF(マネー・マネージメント・ファンド):毎日決算を行い、短期の公社債などで運用される安全性の高い投資信託。

- MRF(マネー・リザーブ・ファンド):証券総合口座専用の公社債投資信託。毎日決算を行い、安全性の高い資産で運用。

- ETF(上場投資信託):日経平均やTOPIXなどの指数に連動するよう運用され、証券取引所に上場されている投資信託。株式と同様に市場で売買可能。

補足分類

- インデックス型(パッシブ型):株価指数などの指標に連動した運用成果を目指す投資信託。

- 特殊型:デリバティブなどを活用した特殊な運用手法を用いる投資信託。投資家への注意喚起が必要。

投資信託の属性分類(補足)

投資信託協会では、さらに詳細な属性区分も定めています。以下はその一部です。

| 投資対象資産 |

株式(一般、大型株、中小型株)、債券(一般、公債、社債、その他債券、クレジット属性)、不動産投信、その他資産、資産複合(資産配分固定型、資産配分変更型) |

| 決算頻度 |

年1回、年2回、年4回、年6回(隔月)、年12回(毎月)、日々、その他 |

| 投資対象地域 |

グローバル、日本、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東(中東)、エマージング |

| 投資形態 |

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズ |

| 為替ヘッジ |

あり、なし |

| 対象インデックス |

日経225、東証株価指数(TOPIX)、その他 |

| 特殊型 |

ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型、絶対収益追求型、その他 |

投資形態による属性区分

- ファミリーファンド

ファミリーファンドとは、複数の投資信託(ベビーファンド)の資金を集めて、マザーファンド(親ファンド)と呼ばれる投資信託に投資する仕組みです。マザーファンドが実際に株式や債券などの資産に投資・運用を行い、ベビーファンドを通じて間接的に投資家が資産運用に参加します。この方式により、運用の効率化やコストの削減が期待でき、複数のベビーファンドが同じマザーファンドに投資することで、運用の一元化が図られます。 - ファンド・オブ・ファンズ

ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託や投資法人に分散投資する投資信託のことです。通常の投資信託より高い分散投資効果が期待できますが、コスト面では割高になる傾向があります。投資対象は投資信託に限定され、個別株式や債券への投資は認められていません。

特殊型による属性区分

ブル・ベア型投資信託とは、デリバティブ(金融派生商品)を活用して、相場の変動を利用しながら高いリターンを狙うハイリスク・ハイリターン型の投資信託です。

このタイプには、以下の2種類があります。

- ブル型

基準となる市場の指標(ベンチマーク)が上昇すると、基準価額がそれ以上に上昇するよう設計されています。たとえば、ベンチマークが1%上昇した場合、ブル型の基準価額が2%以上上昇することを目指すなど、レバレッジ効果を活用した設計が特徴です。 - ベア型

ベンチマークが下落した場合に、基準価額が上昇するよう設計されています。つまり、相場の下落局面で利益を得ることを目的とした投資信託です。

これらの投資信託は、短期的な値動きを捉えて利益を狙う投資家向けであり、価格変動が大きいため、高いリスクを伴う点に注意が必要です。

投資信託の必要な費用について

投資信託の購入・保有・換金には、購入代金とは別に以下のような費用がかかります。

購入時に直接負担する費用

- 購入時手数料

投資信託を購入する際に、販売会社へ支払う手数料です。 - 内枠方式:購入代金に手数料が含まれる。

- 外枠方式:購入代金とは別に手数料を支払う。

なお、ノーロードファンドと呼ばれる、購入時手数料がかからない投資信託もあります。

保有時に間接的に負担する費用

- 運用管理費用(信託報酬)

投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産から運用会社・管理会社・販売会社に支払われます。信託報酬率は、投資信託説明書(目論見書)に記載されており、純資産総額に対して日々計上され、決算日に信託財産から支払われます。 - 監査報酬

投資信託は決算ごとに監査法人による監査を受ける必要があり、その費用も信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。

売買時などに直接負担する費用

- 売買委託手数料

投資信託が株式などを売買する際に発生する費用です。売買の頻度や金額によって異なります。 - 信託財産留保額

信託期間中に換金する際、一部の投資信託では、保有し続ける投資家との公平性を保つために、換金代金から一定額が差し引かれます。この金額は信託財産に留保され、基準価額に反映されます。なお、償還時にはかかりません。

その他の費用・消費税

- 一部の投資信託では、解約手数料や、運用成績に応じた成功報酬が発生する場合があります。これらの費用は、投資信託説明書(目論見書)に明記されているため、事前に確認することが重要です。

- 消費税

購入時手数料や運用管理費用(信託報酬)には、消費税が課されます。

投資信託の購入や換金は、基準価額をもとに行われます。基準価額とは、投資信託の純資産総額をその日の総口数で割った、1口あたりの資産価値です。

換金方法には、解約請求(投資家が運用会社に直接解約を申し出る方法)と買取請求(投資家が販売会社に受益証券の買い取りを依頼する方法)の2種類があります。

投資信託のディスクロージャー(情報開示制度)について

投資信託では、投資家が適切な投資判断を行えるよう、法律に基づいた情報開示制度が整備されています。主な開示資料は以下のとおりです。

目論見書

目論見書は、投資信託の内容やリスクなどを投資家に説明するための資料で、投資信託委託会社が作成し、販売会社を通じて投資家に交付されます。投資家の事前同意があれば、ウェブサイトや電子メールなどによる電子交付も可能です。

目論見書には以下の2種類があります。

- 交付目論見書

ファンドの特色や投資リスクなど、基本的な情報を記載した資料です。販売会社は、投資信託の販売時に、事前または同時に投資家へ交付することが義務付けられています。 - 請求目論見書

交付目論見書よりも詳細な情報を記載した資料で、投資家から請求があった場合には、速やかに交付することが義務付けられています。

運用報告書

運用報告書は、投資信託の運用状況や成果を投資家に報告するための資料で、委託会社が作成し、販売会社を通じて交付されます。また、金融庁にも提出されます。

作成頻度は以下のとおりです。

- 通常のファンド:計算期間の末日ごとに作成

- 計算期間が6か月未満のファンド:6か月ごと

- MMF:年1回

- ETF・MRF:作成・交付義務はなし。ただし、月次で運用状況をウェブサイト等で開示することが求められています。

運用報告書は以下の2段階で提供されます。

- 交付運用報告書

重要な運用情報を簡潔にまとめた資料。原則として書面で交付されますが、投資家の同意があれば電子交付も可能です。 - 運用報告書(全体版)

詳細な運用情報を記載した資料。ウェブサイト等への掲載で交付とみなされ、投資家から請求があった場合に限り書面で交付されます。

トータルリターン通知制度

トータルリターン通知制度とは、投資信託の販売会社が、投資家に対して保有ファンドの損益状況をわかりやすく通知する制度です。ETF、REIT、MRFなどは対象外とすることができます。

通知内容には、分配金の受け取りや一部解約などを反映した総合的な損益状況が含まれ、年1回以上、書面または電子メール等で投資家に通知することが義務付けられています。

投資信託に係る税金について

投資信託によって得られる利益には主に譲渡益と分配金があり、これらにはそれぞれ税金が課されます。課税の内容は、投資信託の種類によって異なり、株式投資信託、公社債投資信託などで取り扱いが変わります。

株式投資信託に係る税金

投資信託を換金して得た利益(譲渡益)は譲渡所得として、以下の税率で申告分離課税の対象となります。

所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) + 住民税 (5.0%) = 20.315%

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、税金は証券会社によって源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。

譲渡損失が発生した場合は、他の株式や投資信託の譲渡益・配当・利子と損益通算が可能です。

さらに、損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、確定申告を行うことで翌年以降3年間繰り越すことができ、将来の譲渡益と損益通算することが可能です。ただし、繰越期間中は毎年継続して確定申告を行う必要があります。

分配金については、普通分配金は配当所得として、以下の税率で源泉分離課税の対象となります。

所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) + 住民税 (5.0%) = 20.315%

ただし、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告することもできます。

一方、特別分配金(元本払戻金)は、非課税となります。

特定公社債投資信託に係る税金

特定公社債とは、国債、地方債、公募公社債、外国国債、外国地方債、公募公社債投資信託などを指します。

これらの利子は利子所得として、以下の税率で源泉分離課税の対象となります。

所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) + 住民税 (5.0%) = 20.315%

原則として申告は不要ですが、確定申告によって申告分離課税を選択することも可能です。

また、特定公社債の売却や償還によって得られる譲渡益や償還差益は、上場株式等の譲渡所得として、以下の税率で申告分離課税の対象となります。

所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) + 住民税 (5.0%) = 20.315%

さらに、これらの利子・譲渡益・償還差益は、上場株式等の配当金や譲渡損失との損益通算が可能です。

一般公社債投資信託に係る税金

一般公社債とは、特定公社債以外の債券、例えば市場で広く流通していない私募公社債などを指します。

課税方法は、債券の保有者が同族会社の役員かどうかによって異なります。

同族会社役員が保有する場合

利子所得は、以下の税率で総合課税の対象となります。

所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) = 15.315%

譲渡益と償還差益は、一般株式等の譲渡所得として課税され、譲渡損失との損益通算が可能です。

同族会社役員以外が保有する場合

利子所得は、以下の税率で源泉分離課税の対象となります。

所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) + 住民税 (5.0%) = 20.315%

譲渡益は、一般株式等の譲渡所得として課税され、譲渡損失との損益通算が可能です。

償還差益は、雑所得として扱われ、総合課税の対象となります。